时间:2022-06-27来源:阅读:()

闻一多(1899年-1946年)

著名油画家、91岁的闻立鹏一生中办过无数次画展,但将自己的画作与父亲闻一多的艺术作品一同展出,还是头一回。

人们熟悉作为诗人、学者和民主斗士的闻一多,可是了解其艺术才能,知道他赴美留学专攻美术、回国教中文前还教过美术的人却不多;见过他为徐志摩、梁实秋设计的图书封面,为吴晗、华罗庚、朱自清篆刻的印章,还有他在西南联大西迁路上,沿途所绘的那几十幅速写的人则更少。

家书

“你不晓得男人做起母亲来,比女人的心还要软”

“这一星期内,可真难为了我!在家里做老爷,又做太太,做父亲,还要做母亲。小弟闭口不言,只时来我身边亲亲,大妹就毫不客气,心直口快,小小妹到夜里就发脾气,你知道她心里有事,只口不会说罢了!家里既然如此,再加上耳边时来一阵炮声,飞机声,提醒你多少你不敢想的事,令你做文章没有心思,看书也没有心思,拔草也没有心思……你不晓得男人做起母亲来,比女人的心还要软。”

1937年7月15日,卢沟桥事变爆发一周后,闻一多在给妻子高孝贞的信中如此感叹。

半个月前,高孝贞带着长子闻立鹤、次子闻立雕回湖北老家省亲,闻一多同三个更年幼的孩子留在北平清华园的家中。信里的“小弟”,就是闻一多的三子闻立鹏。

平静生活被侵略者的炮火打碎。3天后,闻一多带着儿女和女佣赵妈匆匆南下逃难,一路颇多狼狈。时年6岁的闻立鹏还不很理解大人们的紧张,被孩子的眼睛留存进记忆深处的画面,是他们逃到南京后,坐船去武汉,“看到了大轮船”。

在武汉,闻一多与家人团聚没多久,就于同年10月,独自离家,前往长沙,担任西南联大的前身——长沙临时大学的教授。此后,近一年时间,他与妻子儿女分隔两地,只能借一封封家书倾诉思念。

“家书抵万金。”闻一多是个恋家的人,常常刚一离家,就翘首期盼起亲人的来信。在美国留学时,他就数次写信抱怨家里人来信太少,直白地问弟弟,“久不写信何故?”问妹妹,“为什么不多写些好的长的信来呢?”还问双亲和妻子,“留学累月不得家书之苦唯我知之!”

赴美第一年年底,闻一多的第一个孩子、女儿闻立瑛出生。家人没有及时告知闻一多,令他很不满,给父母写信说:“孝贞分娩,家中也无信来,只到上回父亲才在信纸角上缀了几个小字说我女名某,这就完了。大约要是生了一个男孩,便是打电报来也值得罢?我老实讲,我得一女,正如我愿,我很得意。我将来要将我的女儿教育出来给大家做个榜样……我的希望与快乐将来就在此女身上。”

遗憾的是,4年后,闻立瑛因病早夭。

诗人总是有话直说,从不在信中吝啬表达对妻子儿女的情感,那份热切几乎扑面而来。

闻一多与三子闻立鹏和大女儿闻名 (约1939年)

1937年10月23日,闻一多在深夜抵达长沙,当晚立即给妻子写信,对家里的5个孩子一一关心。

10月26日,他又给妻子写信,抱怨自己出门快一周仍没收到家信。“小小妹病究竟如何?我日夜挂念。鹤雕都能写信,小弟大妹也能画图写字,何不寄点来给我看看?”

10月27日,又修家书一封。

4天后的11月1日,又写信给妻子,“我现在哀求你速来一信。请你可怜我的心并非铁打的。”

11月2日,发出新一封信前,他收到妻子和长子的信,还有幼子闻立鹏和大女儿闻名的画,十分喜欢。给妻子回信:“你们都不会写信,真把我急死了。你看我几次回信是如何写的。家中的一切事,不管大小,或是你们心里想的事,都可以告诉我,愈详细愈好。”又专门给10岁的闻立鹤、9岁的闻立雕单独写信。

日后成为画家的闻立鹏,早记不清年幼时在给父亲的信里画过什么,他笑着说,“六七岁的小孩会画什么?胡涂乱抹吧。”但这幼童的“胡涂乱抹”正是闻一多一再急切索要、倍加珍惜的。

闻一多速写作品《重安江链子桥》(1938年3月24日)

孩子们的每封信都被父亲郑重其事地对待。他夸长子立鹤的信写得好,拿去给朋友们看,赚来一圈赞美。他怪次子立雕不多写信,“难道我一出门,你们就把我忘记了吗?”儿子们的信写得比从前更通顺、字迹也更整齐了,他高兴得“今天非多吃一碗饭不可”!还大力夸赞——“你们的信稿究竟有人改过没有?像这样进步下去,如何是好!”

闻一多是那种不轻易否定孩子的父亲。他极关心子女的健康和学业,时常询问子女读书的情况,虽然一直忧心次子功课不好,却又特地在给妻子的信里强调:“雕儿玩心大,且脾气乖张,但绝非废材,务当遇事劝导,不可怒骂。对鹏儿名女,亦当如此。”

“他是个慈父,脾气好,几乎从不对我们发脾气。不是那种严肃、权威,老古董似的父亲。”闻立鹏说。

对孩子,闻一多有万般耐心与柔情。

闻一多全家在云南昆明住宅前合影,左起三子闻立鹏、闻一多、长子闻立鹤、夫人高孝贞、小女儿闻惠羽(由于其名字的正确写法未能正常显示,可参见《新华每日电讯》电子版或纸质版)、大女儿闻名、赵妈(老保姆)、二子闻立雕。赵沨摄

1938年2月,战争逼近湖南,长沙临大再迁昆明,闻一多参加由近300名学生组成的“湘黔滇旅行团”,徒步3000里地前往昆明。

出发前,他在家书中提及上回离家时与儿女们道别的情形:“那天动身的时候,他们都睡着了,我想如果不叫醒他们,说我走了,恐怕他们第二天起来,不看见我,心里失望,所以我把他们一一叫醒,跟他说我走了,叫他再睡。但是叫到小弟,话没有说完,喉咙管硬了,说不出来,所以大妹没有叫,实在是不能叫……出了一生的门,现在更不是小孩子,然而一上轿子,我就哭了……四十岁的人,何以这样心软。”

从年少读到老,每次读这封信,闻立鹏都会心头泛酸。他记不得在睡梦里被父亲叫醒的画面,记不得父亲说不出话的样子,记不得父亲说过什么……所幸有家书,定格这被年幼的小儿女忽略的深情,封存一个父亲对孩子永久的爱意,深厚绵长。

闻一多治印(1946年) 赵沨摄

背影

“夜里醒来,就看见父亲还披着衣服、弓着背,坐在桌前刻图章”

1938年8月底,闻一多终于设法将家人接至昆明。此后,他们一家在昆明住了8年。

对昆明这座城市,闻立鹏怀着复杂的情感。在那里,有他与父亲共度最久的一段光阴,有他最珍贵的童年记忆,可也是在那里,他失去了父亲。

“印象最深的画面,是父亲的背影。”闻立鹏说,“那时条件困难,一间屋子既是我父亲的书房、会客室,又挤着我和妹妹的床,还有我父母的床。有时我夜里醒来,就看见父亲还披着衣服、弓着背,坐在桌前刻图章。”

1944年,闻一多开始挂牌治印。

战时物价暴涨,闻家人口多,闻一多的月薪仅够一家人勉强支持10天左右。书籍衣物变卖殆尽,他去校外兼课、写文章、做报告,为节省炭火,在腊月带着全家高高低低的孩子们去小河边洗脸……想尽办法,一家人仍时在断炊中度日。直到闻一多在朋友建议下公开挂牌,为人刻印,成为一个“手工业劳动者”,家中状况才有所改善。

授课、著书、开会、演说,投身民主运动,为养家糊口治印刻章……闻一多的面容变得消瘦,手指上磨出了硬茧,但在最劳碌的日子里,他依然是那个几乎从不对子女发火的好脾气父亲。

闻立鹏记得,有一回,二哥闻立雕从学校拿回一块钠,放入盛水的茶壶,试着按课堂上教的钠加水产生氢气的原理制造氢气,结果钠放得太多,引起爆炸,伤到了围观的大妹。

“二哥闯了祸,我们都吓坏了,没想到父亲并没责备我们,只是借此讲了个道理,说了句英文谚语,A little knowledge is a dangerous thing,意思是,一知半解是最危险的事。”闻立鹏说。

闻一多会郑重对待年幼儿女的书信,也会郑重倾听孩子们的意见。

有一回,闻一多的小女儿闻惠羽(因其名字的正确写法未能正常显示,可参见《新华每日电讯》电子版或纸质版)在家里闹脾气,被闹得心烦、无法工作的闻一多一反常态地打了女儿两下,结果被儿子闻立雕质问:“你平时天天在外面讲民主,怎么在家里动手打人!这叫什么民主?”

“今天是我不对。”闻一多向儿女承认错误,“希望你们以后不要这样对待你们的孩子。”

1945年,通胀严重,闻一多提高了自己治印的费用,被长子闻立鹤责问这是不是发国难财?闻一多沉默良久,说:“立鹤,你这话我将一辈子记着。”

后来,常有人问闻一多的子女,闻一多是怎么教育孩子的?

“其实他没有所谓的教育过我。”闻立鹏说。他指的是那种手把手的教导,或者板起面孔的“你应当如何如何”。在闻立鹏的印象里,父亲也不曾对他们兄妹提过多少要求和期望,除了在给哥哥们的信中,说过一句“务必把中文底子打好。我自己教中文,希望我的儿子在中文上总要比一般人强一点”。

闻立雕也曾在文章中写过,父亲是寓教育于日常生活,身教多于言教,熏陶和潜移默化多于灌输。“例如,他要求我们每个孩子都要好好读书,而他自己只要没有别的事,放下碗筷就坐到书桌前,不是看书就是写东西,天天如此,月月如此,年年如此。受他的影响,我们自然也就形成了看书写字的习惯。”

为国担当,为家担当。无需说太多,闻一多只需做自己的事,他走在前方的背影,便是对儿女们的指引。

日本投降后剃去长髯的闻一多

父子

闻一多生前没立下什么家规家训,但闻家有共同的脾性和不言自明的准绳

抗战胜利后,西南联大宣告结束,师生分批返回平津。

机票紧张,闻立鹏与二哥闻立雕遵循家中安排,先行飞往重庆,在那里等待与家人会合,再一同返北平。

1946年6月29日,闻一多在百忙之中给两个儿子写信,信尾说:“我这几天特别忙,一半也是要把应办的事早些办完,以便早些动身。小弟的皮鞋买了没有?如未买,应早买,因为北平更贵。”

“在昆明,我和妹妹从没穿过皮鞋,一直穿的是母亲做的布鞋,父亲知道重庆的猪皮便宜,所以这样提醒。”闻立鹏解释。忙碌中的父亲,一如既往地细致,连这样小的事也牵挂在心。

没人料到,这会是闻一多的最后一封家书。

半个月后,7月15日,闻一多在李公朴追悼大会上拍案而起,即席发表了著名的《最后一次讲演》,“我们随时准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门!”

当天下午,他在回家途中遭国民党特务杀害,与其同行的长子闻立鹤扑在闻一多身上试图保护父亲,身中五弹,死里逃生。

闻立鹏创作的《闻一多肖像组画——牺牲》

这一年,闻立鹏15岁。

回北平后,闻立鹏进入北平四中继续读书,座位斜对面是两个上学坐吉普、上课玩手枪的国民党高干子弟。他不愿留在四中,1947年,背着母亲打好的行装,前往晋冀鲁豫解放区,进入北方大学美术系学习。

闻一多生前非常向往解放区,曾说过将来要把孩子们都送去那边学习。

“因为我是闻一多的儿子,老师、同学待我特别好。我在班里最小,大家叫我‘小弟’,对我百般照顾。睡地铺时,几个同学帮我铺好稻草,他们一边一个,让我睡在当中。”闻立鹏回忆。

“大家对我的另眼相待,包含着很深刻的感情,使我觉得身为‘闻一多儿子’这件事情,有着更重的分量。”在解放区,闻立鹏第一次用不同于儿子看父亲的目光注视闻一多,他开始更深入地理解父亲的其他身份,并在此后的漫漫人生路上,不断加深对父亲的认识。

闻一多生前没给子女们立下什么家规家训,但闻家几兄妹似乎都有些共同的脾性和不言自明的准绳。

“要踏踏实实做人。做个真正的人,大写的人。”闻立鹏将重音落在“人”字上,“始终坚信真理和正义,向好的靠拢,向好的学习。”

1965年,时为中央美术学院教员的闻立鹏与同事上书中央,对当时文化部发出的美术部门废除模特制提出不同意见,获得毛泽东批示:“画男女老少裸体Model是绘画和雕塑必须的基本功,不要不行,封建思想,加以禁止,是不妥的。”

闻立鹏因此被关押了75天。他理直气壮地对来抓他的人说,你们抓错了,将来有一天会亲自放我回来。“后来果然如此。”闻立鹏说。

“文革”中,闻立鹏又被下放军垦农场,其间作诗表明心迹:“一夜北风紧,万里秋月明。愿刀剖肺腑,照我赤子心。”

闻立鹏创作的闻一多像

红烛

要如何形容闻一多的人格呢?闻立鹏提起朱自清的那句话:“闻先生真是一团火。”

从年轻时拿起画笔开始,闻立鹏就想画自己的父亲。30余年后,他才终于在1979年完成了关于闻一多的经典作品《红烛颂》。

1978年构思这幅画作时,闻立鹏的年纪正好到了父亲辞世时的47岁。此后每个春秋,他都比父亲更年长。

画面上,一根根红烛燃烧在烈火中,闻一多口衔烟斗、回眸凝视。

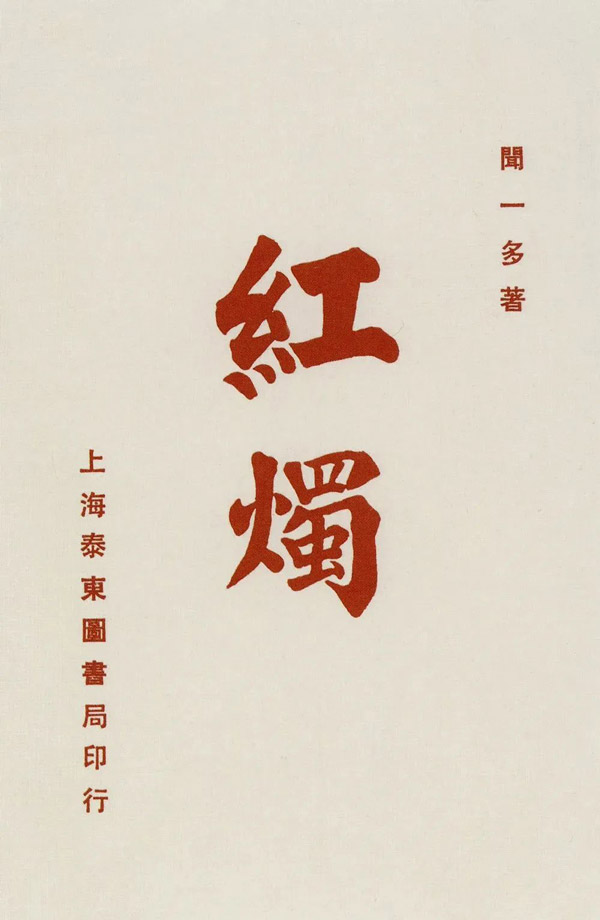

闻一多亲自设计的《红烛》封面

红烛的意象,来自闻一多的首部诗集《红烛》的序诗。

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

……

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,

创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

经历过风浪,对人生有了更深的理解,闻立鹏重读《闻一多全集》,反复吟诵父亲的诗句,逐渐将红烛视为闻一多人格的形象象征。

对于父亲,闻立鹏最希望人们看重的,莫过于其独特的人格。

“他在文学、学术、美术上的贡献,当然也重要,但没有人格上的那么感人,并且,在艺术上、文学上、学术上,比他有成就的还有很多。唯有在人格与精神层面,他有更独特、更值得人们关注的东西。”闻立鹏说。

要如何形容闻一多的人格呢?闻立鹏提起朱自清的那句话:“闻先生真是一团火。”

这火永不熄灭

来源:新华每日电讯(原文有删节)